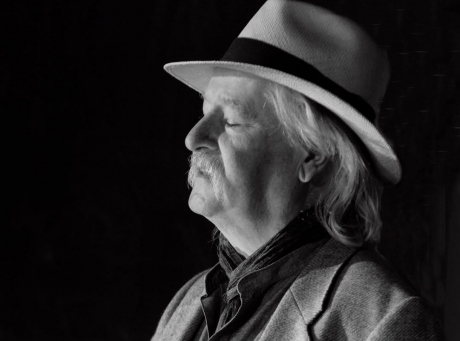

Erik Marchand

Ils nous quittent mais nous laissent un héritage richissime.

Etienne Bours

Décidément 2025 aura été une année néfaste pour ceux qui ont ouvert les multiples pistes du renouveau des traditions des régions de France. Gabriel Yacoub, Pierre Corbefin, Soïg Siberil, Jan-Mari Carlotti, Jean Blanchard, Jean-Louis Le vallégant, Erik Marchand sont partis l’un après l’autre en une dizaine de mois.

Photo : Eric Legret

Ca doit bien chanter et bien jouer aujourd’hui de l’autre côté du ciel gris. J’ai parfois l’impression de les entendre à travers la pluie mais j’ai surtout la certitude de les rencontrer au jour le jour dans ce qu’ils nous laissent, dans les empreintes bien reconnaissables de leurs parcours, de leurs idées, de leurs répertoires, chez tous les jeunes qui ont repris le flambeau. Nous, les autres vieux et vieillissants qui alimentons ce site 5 planètes, nous avons connus ces chanteurs et musiciens, nous avons partagé beaucoup avec eux et nous les voyons partir avec une désolation bien difficile à exprimer. C’est que, sans prétention, on a cheminé avec eux. Ils nous ont ouvert les oreilles et les yeux et nous nous sommes efforcés, en retour, de leur ouvrir les portes de salles de concerts, de festivals, de pages au sein de revues ou livres… Et on se retrouvait au fil des ans, toujours avec cette même passion et ce que j’appelle cette amitié musicale simple et sincère. C’est dur d’avoir l’impression qu’une page se tourne. Irrévocablement.

Ce qu’on a appelé, et qu’on est en droit d’appeler encore franchement, le folk ou le mouvement folk en France a été bâti par ces artisans de l’invention permanente, celle que l’on construit sur des matériaux transmis par les anciens mais compris, assimilés et transformés pour que les traditions régionales ne finissent pas dans un écrin de musée ou un tiroir d’archives. Ils ont tous enrichi les répertoires dès les années 70, en plein mouvement de ce qu’on aurait pu prendre pour une mode éphémère. Mais force est de constater, plus de cinquante ans plus tard, qu’ils ont essaimé. Ils ont transmis, formé, inspiré, donné, échangé… à un point qu’il me paraît opportun de souligner. De retour vers quelques festivals liés aux traditions, festivals folk, parquets de danses, rencontres entre musiciens de tous poils, je retrouve ces derniers temps cet esprit que nous aimons depuis que ces pionniers ont fait la trace. Des musiques qui se jouent ensemble, des instruments d’horizons divers qui se rassemblent et musardent entre danses et chansons. Au festival de Marsinne en Belgique, dès le premier soir ils étaient plus de vingt à faire danser, de façon informelle, un parterre de trois générations dont le sourire descendait jusqu’aux pieds.

Au Son Continu du château d’Ars, ce même esprit brûle jour et nuit pendant plusieurs jours. On joue, on danse, on chante. A dix, à quinze, à trois, seul. Sans complexe, avec ce naturel qui vient de l’âme même de ces musiques anciennes, souvent rurales, parfois urbaines, souvent collectives, patrimoine partagé jadis et repartagé aujourd’hui autrement par-delà les générations, les frontières, les classes, les cultures, les étiquettes. Et l’on se rend compte que beaucoup de ces chanteurs et musiciens sont et resteront anonymes – comme le furent beaucoup de ceux d’où viennent ces musiques – mais que d’autres se font un nom. Discrètement souvent mais avec talent toujours. Et que chez ces derniers on retrouve traces et enseignements de ceux qui s’en vont aujourd’hui. Ce qui est formidable c’est qu’ils sont beaucoup trop nombreux pour être cités.

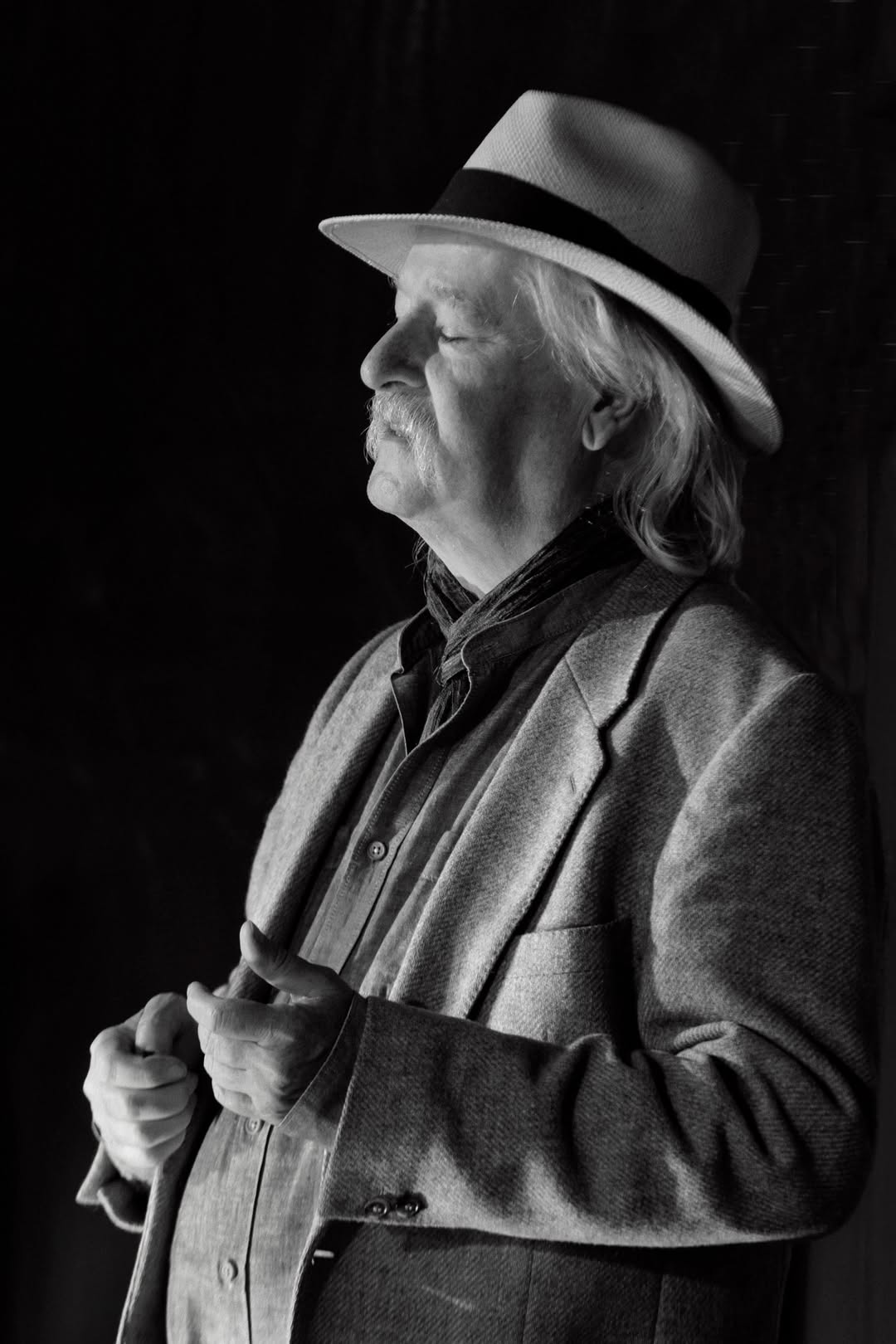

Jean-Marie Carlotti

Mais il est évident que les uns ont compris ce que des chanteurs comme Yacoub, Corbefin, Marchand ou Carlotti ont façonné et que d’autres suivent les traces de musiciens comme Blanchard ou Siberil. Avec respect et reconnaissance. « Tu nous a tellement transmis. Tu nous a montré que notre musique, c’était bien plus que des petites mélodies simples » écrit Krismenn à propos d’Erik Marchand. Il ajoute : « T’as fait comme les chats qui partent mourir loin de la maison, cachés dans un tas de bois.

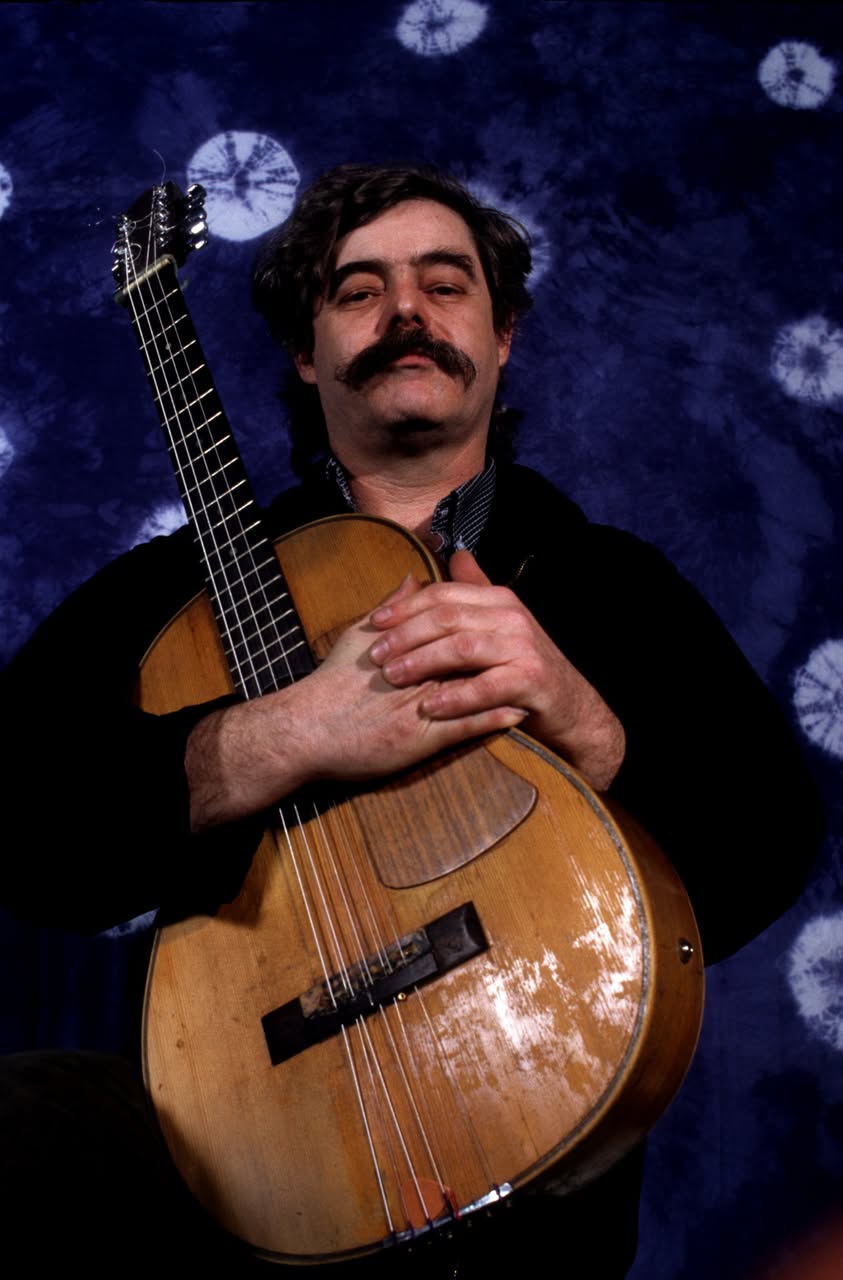

Soïg Sibéril - photo Myriam Jegat

Ça ne m’étonne pas de toi. Et puis tu avais tellement envie d’aller revoir tes camarades de Caransebes en Roumanie. Une mort à ton image ». C’est que Marchand, comme les autres, avait montré une ouverture sur d’autres traditions, d’autres époques, des cultures à comparer. Et ceux qui continuent aujourd’hui, qu’ils aient 50 ou 20 ans, ont hérité de cette démarche, de cette audace.

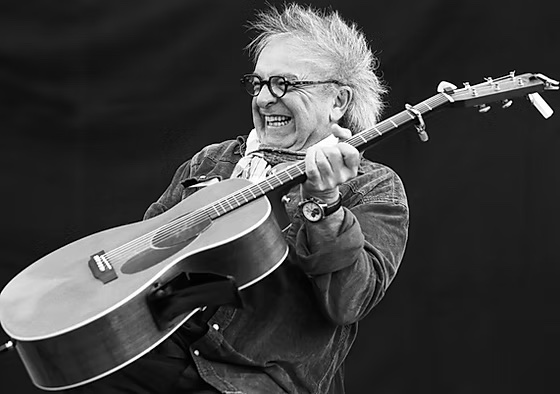

Jean Blanchard

Ils s’en vont mais rien ne se termine, ces musiques et ces chansons, ces idées et ces expressions en perpétuel mouvement ne s’éteignent pas avec eux. Au contraire, elles s’alimentent de leurs exemples. Non le mouvement folk de France (et d’à côté) ne meurt pas. Il va bien même s’il est totalement ignoré des faiseurs de culture, des rats de cabinets ministériels, des enfoirés des chaînes de télévision, des imbéciles de la starification… Vous partez chers amis mais on ne va déposer les instruments pour autant !

MARCHAND DE RÊVES - DE POULLAOUEN A CARANCEBES

Erik & le Taraf de Carencebes - Photo : Eric Legret

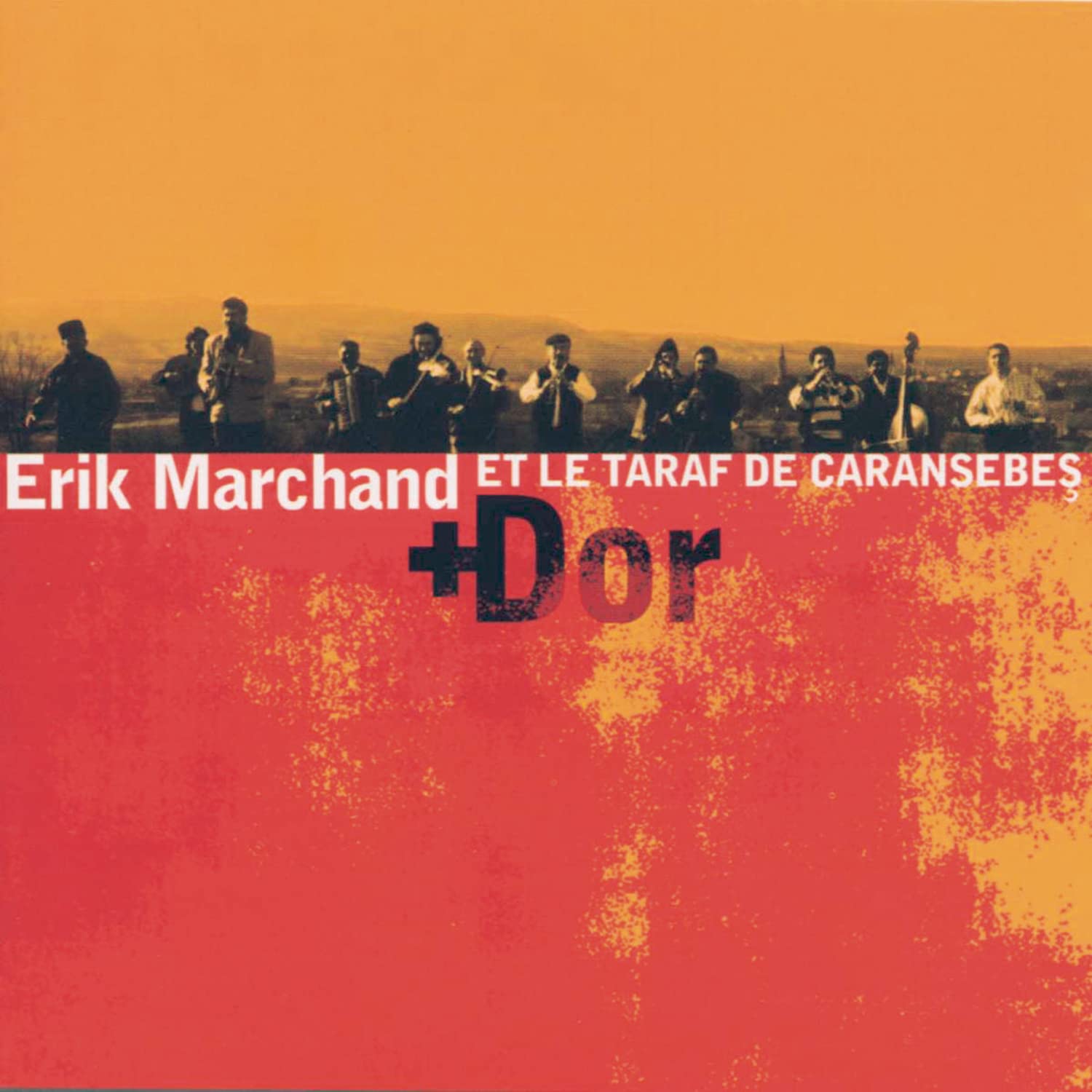

Erik Marchand est décédé en Roumanie. C’est là que j’ai fait plus ample connaissance avec lui, en 1998 à l’occasion de l’enregistrement du disque « Dor ». Voici l’article écrit alors sur un disque emblématique et, bien plus encore, sur la démarche et l’ouverture d’Erik.

Comme une parenthèse, presque un accident, provoqué, voulu. Comme une trouée dans les nuages. La Roumanie toute entière semble s'être allumée, l'espace de quelques jours, sous le charme d'une rencontre entre Tziganes du Banat et Bretons ou Français en transit. Des musiques se sont tissées entre elles, sur la trame d'une écoute mutuelle et d'une compréhension profonde, sous l'audace du maître de jeu, Erik Marchand lui-même.

Des Tziganes qui vivent à 100 à l'heure.

Costumes trois pièces, cravates, moustaches, cigarettes, des yeux sombres enfouis dans la pénombre d'enfer d'un visage pourtant rayonnant, la bouteille de tuica à portée de mains, instrument parmi les autres, les musiciens tziganes qui se sont rassemblés autour du projet du chanteur breton respirent la dignité, le respect, le statut. Dans ce pays où tout semble être au ralenti, ils donnent l'impression de vivre à 100 à l'heure, aussi vite qu'ils jouent. Quand ils empoignent trompette, taragot, saxophone, contrebasse, accordéon et cymbalum, le silence s'envole avec fracas, la musique déferle dans un vent de folie contrôlée. C'est une machine puissante qui avance inexorablement, écrasant tout sur son passage, accélérant son rythme jusqu'à la démence, pour s'arrêter soudain, d'un seul coup, magistralement, comme par magie, et ressortir le silence d'un chapeau qu'on n'avait même pas aperçu. Une musique qui claque comme une gifle, aussi vite partie, aussi vite reçue, mais dont l'effet se ressent des heures durant.

Des routes truffées de nids de poule et bordées de canards et de gallinacés qui semblent s'inquiéter de ses voitures et carrioles cahotant sur leurs trous. Des villages allongés discrètement de part et d'autre, derrière des bandes de terre et des rangées d'arbres. Des petites vieilles qui s'obstinent à balayer une poussière volage soulevée à chaque passage de véhicule puis rappelée à l'ordre d'un coup de balai nostalgique. Des chevaux rachitiques, des charrettes branlantes, des bergers qui paraissent ne plus avoir bougé depuis les années cinquante, de vieilles bagnoles crachotantes, dépassées à grande allure par de rutilantes Mercedes. La route qui mène de Timisoara à Carancebes nous conduit cinquante ans en arrière, dans un pays qui se résigne à une évolution lente, presque paresseuse. Chacun, dirait-on, vaque à son petit labeur, d'un train de sénateur, tranquille, mélancolique, comme s'ils n'attendaient plus rien de ce monde, sinon qu'on leur foute la paix. Autour d'eux, le pays a l'air de vouloir hurler son potentiel, mais les oreilles sont encore méfiantes et les habitudes rouillées au fond des mentalités. L'histoire ne bascule pas en une décennie, elle se refait d'abord une santé!

Erik & le Taraf de Carancebes - Photo : Eric Legret

A Carancebes, Erik Marchand et les siens ont organisé un bivouac hétéroclite pour abriter les amours de leurs partitions. Ils ont investi pour la cause un vieux centre culturel délabré, qui dut connaître ses heures de gloire et de parade officielle sous un régime auquel on ose à peine penser. La scène devient le studio, les rideaux crasseux et misérables sont domestiqués pour séparer certains musiciens, les poêles terracota s'époumonent pour redonner un semblant de chaleur aux doigts des instrumentistes, les planchers s'efforcent de retenir leurs gémissements. Derrière, à quelques mètres, un petit bureau fait office de cabine technique, accueillant un matériel sophistiqué et efficace. Entre les deux, deux techniciens s'affairent, discrets, sérieux, travaillant sans relâche et sans jamais perdre patience ni sourire. Le ton est donné. On n'est pas ici pour s'engueuler.

L'humeur, la bonne, va prendre le dessus et animer ces quelques jours de convivialité musicale. D'un côté, les Français et Bretons: Gabby Kerdoncuff, Thierry Robin, Jacky Molard et bien sûr, Erik qui patine de l'un à l'autre, relance la machine, s'arrête, réfléchit, conseille, essaye, recommence, chante, donne le ton, apporte un coup de gnôle, accorde une tape sur le dos, une accolade chaleureuse, un rire désarmant, une patience extrême, une passion épaisse, tangible. De temps en temps, Titi Robin sort de derrière son luth ou sa guitare et s'autorise quelques singeries partagées. De l'autre côté (c'est une image bien sûr): Costica Olan et son taragot, Kostel Pau à la trompette, Florika Sandu à l'accordéon, Daniel Iova au sax, Nicolae Dobre à la contrebasse et le jeune Alexei Ciobanu au cymbalum. Les Tziganes, en bataillon de rires francs, de gueules avenantes, prêts à jouer, bondissant sur les notes, plongeant au creux de la musique qui leur coule du bout des doigts. Il fait froid, mais la chaleur humaine ridiculise les malheureux chauffages qui s'esquintent tant bien que mal. Au milieu, une interprète au charme déroutant, perdue dans sa perplexité. Son image des Tziganes en vadrouille dans son esprit est trahie par son pied qui ne résiste pas à leur déferlement musical. Dans un coin, quelques journalistes, photographes, cameraman, assistants, à l'affut de tout, ivres d'images et de sons. Et les producteurs, affairés, tantôt graves, tantôt hilares: Angélique de Guiroit de BMG et l'oncle Krümm, toujours prêt à nous raconter ses histoires.

Titi Robin, Erik Marchand

Un chemin qui mène aux Roms.

Pour Erik Marchand, la Roumanie est déjà une vieille histoire d'amour. Depuis la libération, il y passe de nombreuses semaines chaque année. Il a appris la langue sur le tas, avec cette bonhommie qu'il applique aussi à comprendre les musiques, les traditions culinaires, les façons de boire, d'échanger, de recevoir. Cette région lui colle à la peau parce qu'il y a découvert une relation évidente avec la Bretagne. Gwerz et doïna, exprimant ces sentiments mêlés, louvoyant, à la fois tristes et brûlant d'un désir ardent. La Bretagne, explique-t-il, est une région de grand dynamisme populaire, extrêmement vivant, les fest-noz en sont la preuve, drainant de très nombreux jeunes toujours capables de danser. Erik a trouvé cette même vitalité dans les Balkans, en dix ou vingt fois plus fort encore. "On a vu les traditions bretonnes évoluer, se métisser, au contact des musiques anglo-saxonnes importées surtout à l'époque du revival, passant d'un monde modal à un monde harmonique, adaptant le chant, la bombarde, etc, à la guitare.

Dans les Balkans, le contact avec le monde musical occidental et ses musiques harmoniques est déjà digéré depuis longtemps, les réponses étaient trouvées et m'ont aidé à comprendre mieux et à trouver mes propres réponses". Relations musicales, relations humaines, expressions partagées, il a découvert ce même rapport également entre bal roumain et fest noz et nous a permis de l'apprécier sur place. Ce soir-là, dans la salle d'un village voisin, quelques générations de musiciens tziganes et de chanteurs s'étaient réuni, pour nous et pour la population locale. Trompette de l'arrière grand père Sandu, celui-là même qui introduisit l'instrument dans la formule du taraf, saxophones, taragot, accordéon, contrebasse, clavier: les danses et pièces de bravoure se succédèrent, hora, ardeleana, joc de doï, brîu… La salle, petit à petit, sortit de sa timidité née de la présence des étrangers et les danseurs se mélangèrent bientôt avec un réel plaisir.

Au milieu, les plus jeunes côtoyaient les plus vieux dans de longues chaînes sans fin qui rappelaient en effet les fest-noz. Sur les côtés, le village entier assistait à cette alchimie. Dos à la scène, quelques vieilles villageoises dévisageaient tout ce petit monde. Fichus noirs, nez crochus, burinées, moustachues, ongles noirs, gros bas de laines sur chaussons de caoutchouc, les mains calleuses sur les vêtements rapiécés, elles étaient impassibles, raides, sans boire, sans sourire, sans bouger, sinon pour rappeler à l'ordre, l'un de leurs maris peut-être, dans son débordement alcoolisé. Les plus beaux visages et les plus belles tronches nous saluaient d'un regard, d'un mot, d'un gobelet ou d'un goulot de tuica. On lisait sur ces visages tous les paysages de la Roumanie, ses vallées, ses fleuves, ses montagnes, ses hivers rudes, ses espoirs. Plus la soirée résistait à la nuit, plus j'avais le sentiment qu'il se passait là quelque chose: sans aucun doute l'essence même de ce qu'est la musique populaire de tradition. Ce mélange de retenue, d'étonnement, de rencontre, d'échange, de découverte, de plaisir, de laisser-aller. En face de moi, le preneur de son tanguait au bout de sa perche, autour de lui, la foule ondulait sur le rythme, la musique avait envahi la salle qui n'opposait plus aucune résistance. Chaque danseur relançait un autre participant, on s'invitait par-dessus les barrières de langage, avec un naturel déconcertant. Les jeunes prenaient la scène d'assaut et payaient les chanteurs. Le bal était dans salle, sur l'estrade, autour des musiciens, derrière eux, devant eux. La foule grossissait d'heure en heure. Des bribes de conversation se nouaient, des jeunes à la gentillesse désarmante s'intéressaient et s'émerveillaient de notre présence, heureux qu'on apprécie la musique de leur région.

Que l'on joue danse bretonne ou roumaine, peu importe les pas, on fonce. Rien n'est fabriqué, le public est vierge pour la rencontre. Il n'y a ici aucun trafic de musique, elles se dédouanent entre elles. Personne ne triche, chacun se laisse prendre les tripes au charme de cette ambiance de village hélas intransmissible sur disque. Les plus beaux horizons sont souvent ceux que l'on peut apercevoir sur les facies de ces gens qui ne sont jamais sortis de chez eux, trop occupés à s'imprimer sur leur terre.

Erik Marchand - Photo Eric Legret

Bretons Meet Gypsies.

Retour au studio. Le lendemain du bal, les musiciens bretons et gitans s'accordent et se lancent dans l'aventure imaginée par Erik Marchand. L'homme sait exactement ce qu'il veut. Il va s'appliquer avec patience et acharnement à construire le projet avec ses comparses. Quelques jours de répétition ont précédé la séance mais les exigences professionnelles de Marchand sont affutées et plus tranchantes maintenant qu'il s'agit d'enregistrer. Il lui faut parfois retenir sa monture qui s'emballe et se jette avec volupté dans le jeu. Le chanteur n'hésite jamais à reprendre, retravailler, reconsidérer, écoutant les avis de chacun. Certaines pièces combinent audacieusement composition et improvisation sur une palette de couleurs bretonnes et roumaines. Une chanson vannetaise s'accommode de thèmes de danses roumaines (ritournelles). Une hora s'enlace avec une suite de rondes. Une danse bretonne se délecte entre voix, violon et cymbalum. Polkas et joc de doï s'accouplent. Phrasés roumains, phrasés bretons et phrasés tziganes défilent, entre pays celte et l'Orient le plus proche. Les Français sont dociles, les Tziganes et le jeune joueur de cymbalum, Moldave, jouent le jeu, avec cette musicalité assoiffée dont ils ont le secret.

Erik nous explique que la Roumanie a imposé aux musiciens officiels une certaine organisation, une certaine tenue dans leur jeu; mais que les Tziganes (plus ou moins 90% des musiciens professionnels sont Tziganes) ont conservé leur façon désorganisée, éclatée, qu'ils jouent entre eux, pour eux, aux fêtes, aux mariages, etc. C'est pour chaque musicien l'occasion de faire une sorte de surenchère sur les annonces du précédent et de pousser plus loin encore. Marchand joue sur cette gamme de possibilité, il connaît parfaitement le potentiel de ses amis et entend bien donner libre cours à leur fantastique appétit musical.

De jour en jour, leur enfant commun prend forme, la cohésion s'installe et le rythme de travail s'accélère, entrecoupé de longs repas cuisinés merveilleusement par les femmes de quelques musiciens. L'enregistrement s'épaissit, les surprises se multiplient. Beauté déroutante d'une petite pièce moldave jouée au détour d'une matinée. Arrivée d'un chanteur et d'un joueur de violon à pavillon venus d'un autre coin du pays, sur les bords du Danube; Marchand a plus d'un tour dans son sac, il connaît les limites de son territoire. Son voyage musical n'est pas improvisé ou guidé par des considérations de marché world music; on sent qu'il a mûri une lente évolution rebondissant de projet en projet, en mouvance constante, toujours relancée par de nouvelles rencontres, d'autres découvertes, d'autres compréhensions. A Carancebes, c'est un festival de musicalité qui prend le vieux centre culturel d'assaut; le débordement naturel, le senti, le feeling, l'emportent sur toute idée de concept, même lorsqu'Erik déballe un plan complexe invitant ses musiciens à louvoyer entre petites pièces reliées entre elles par des bouts de compositions. Les instrumentistes suivent et s'en amusent, trop heureux d'y souffler leur passion et de jouer le jeu du voyage musical, notamment lorsqu'il s'agit de jouer une hora à la bombarde et un rond de Saint Vincent aux instruments roumains. Les musiques de tradition ont toujours eu une âme nomade ; leurs plus belles histoires se sont jouées sur les chemins, au coin des carrefours, le disque enregistré ici illustre encore parfaitement cette errance inspirée.

Erik Marchand : Dor (BMG)