JAN-MARI CARLOTTI, CHANTEUR DE PROVENCE

FRANK TENAILLE @ 2008.

Jan-Mari Carlotti vient de nous quitter. Nous nous sommes connus au mitan des années 70 aux Rescontres de la Mar. Personnage-oursin, personnage passionnant. En tout cas, nous avons souvent échangé et notamment durant cinq ans en Arles.

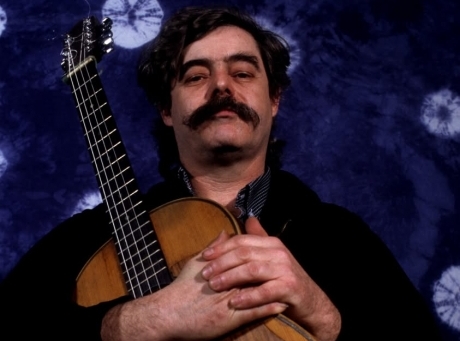

Jan-Mari Carlotti - Photo : Bill Akwa

Ce portrait que j’avais fait de lui en 2008, pour « Musiques et chants en Occitanie » (Ed. Le Chantier/ Editions du Layeur) lui avait plu.

En 1984, Jan-Mari Carlotti présente un nouveau vinyle, «Linhane». « Lignane, c’est un coin de campagne aixoise où j’ai habité jusqu’en 1976 avant de devenir professionnel. Une époque durant laquelle ma musique traditionnelle, c'était aussi bien les Beatles, les Rolling Stones, Bob Dylan, Ray Charles, que les musiques improvisées orientales, le free jazz ou le rural blues noir américain - mon maître est Robert Johnson ! - sans oublier, bien sûr, Georges Brassens, Léo Ferré, Paco Ibanez ou le grand Atahualpa Yupanqui. Cela avant que je m’intéresse tout entier à mes racines provençales. Après douze ans de bons et loyaux services rendus au répertoire traditionnel et parce que les racines sont faites pour donner des fleurs et des fruits, le temps est venu de la chanson nouvelle à la première personne ».

Dix ans plus tôt, dans un cabanon de Montaiguet, près d’Aix-en-Provence était né Mont-Joia (1). Un groupe qui comptait outre Jan-Mari Carlotti, Jean-Noël Mabelly (guitariste, pianiste, tambourinaire depuis son enfance, petit-fils de félibre) et Patrice Conte, autre joueur de galoubet-tambourin qui, déjà, bousculait l’orthodoxie. Souvenir : « Comme tout le monde, j’avais entendu du « patois » sans y prêter plus d’attention. Mais avant Mont-Joia, il y avait eu sur mon chemin les troubadours et Mistral ». Les trois amis s’engagent sur un terrain vierge. Jean-Noël Mabelly : « En 1973, personne ne chantait ni ne jouait ce répertoire et il n’y avait pas de groupe de ce type. Pour le galoubet et son répertoire, Patrice était la référence. Pour la langue, c’était moi. Jan-Mari apportait ses connaissances historiques, ses réflexions ethnologiques et sa créativité » (2). Et d’insuffler un allant au revivalisme de l’époque. Jean-Noël Mabelly : « On venait du rock et de la pop. On passait de « I saw her standing there » à « Diga Janeta » en y mettant la même énergie et ça marchait ». Jan-Mari Carlotti : « Quand Patrice a déchiffré « La filha dau ladre », j’avais l’impression que c’était du Mac Cartney (…).

Patrice Conte : « Nous n’étions pas des enfants du Félibrige, ni des groupes folkloriques, ni de l’I.E.O, un peu de Mai 68 sans doute, plus proches de Pasolini sans le savoir que de Sartre ». Jan-Mari Carlotti : « De toute façon, même quand on chantait « La mazurka souto li pin », c’était nouveau par le son, l’instrumentation et la manière d’interpréter. Et quand on sortait « Bela Calha » c’était comme du neuf, personne ne chantait notre répertoire, ni ne s’en souvenait vraiment. De plus, les chansons nouvelles type « Sul’ camin de Puei-Lobier » ou les compositions de Patrice étaient très proches du folklore. Donc c’était déjà entrebescat (entremêlé) dès le début autant qu’à la fin, sur « Salabrun », notre dernier disque ».

De fait, dans cette décennie marquée au sceau de la Beat Génération, du « Flower Power », du Vietnam, de l’émancipation du Tiers-Monde, un vent de liberté balaye les réticences de ceux qui hier n’osaient pas chanter en « patois ». Ils le font avec appétit et curiosité. Patrice Conte et Jan-Mari Carlotti montent jusqu’à Lyon, chez l’éditeur Chantemerle, acheter des exemplaires de Damase Arbaud, ce médecin-maire de Manosque qui à la fin du XIXe siècle avait compilé nombre de chansons populaires provençales. On collecte des airs et des instruments bizarres, du rebec à la vielle à archet, l’enthousiasme chevillé au corps pour toutes ces richesses muettes faute de voix pour les porter. Jan-Mari Carlotti mène des enquêtes sur la culture populaire occitane et méditerranéenne avec le souci d’en revenir à l’esprit et fi des héritages formels délétères (3). On compose des chansons traduites avec le poète félibre aixois Léon Isnard. Et l’ouverture étant le maître-mot, Jan-Mari Carlotti, avec l’association Mont-Joia, met sur pied, à partir de 1976, à Fontblanche près de Vitrolles, les « Rescontres de la Mar », un festival des musiques du monde avant la lettre (4). Uppercuts esthétiques : dans ce rendez-vous, on y découvrira aussi bien de la musique arabo-andalouse, du chant byzantin, des musiciens du Nil que des sonneurs de Calabre, l’iranien Djamchid Chemirani que le turc Talib Oskan, le kurde Témo que le limousin Jan de Melhau. Ce parti-pris de méditerranéité n’est pas évident dans l’espace occitan. Il est même perçu par des figures de proue de l’occitanisme comme « une fuite en avant », un décentrement. Quand pour Jan-Mari Carlotti, il s’agit par cette ouverture de retrouver des intelligibilités de très anciennes filiations musicales marquées au sceau du modal et du son acoustique. Ainsi, jusqu’en 1983, à l’image de la démarche de « re-elaborazione » des Italiens de La Nuova Compania conduite par Roberto de Simone à partir du patrimoine de leurs provinces, Jan-Mari Carlotti et Mont-Joia subliment une culture musicale qui, pour naturelle qu’elle lui semblait par usage familial provençal, avait été amputée de pans de son histoire occitane et méditerranéenne.

Ces années de dévouement à un folklore ouvert (au sens de « science du peuple ») insufflant à sa créativité un esprit venu de loin et lui permettant de vivre les deux termes d’une esthétique personnelle, entre ancrage provençal et universalité. Ces deux sources du local et de l’ailleurs ayant été, après tout, celles des troubadours aussi bien à travers leurs héritages méditerranéens qu’à travers leurs destinations européennes. Toutes ces déterminations se percevront dans les productions de Mont-Joia. Dès 1975, un disque consacré à la chanson provençale du XIIe au XXe siècle fait évènement, puisque paru grâce à l’entremise de la grande chanteuse Colette Magny, sur le prestigieux label, le Chant du Monde. Le second album, « Cançons dei festas provençales » à partir du thème des fêtes provençales, est l’occasion d’évoquer quelques enjeux de la question occitane. Le troisième, organisé à partir de chants de noëls sacrés permet fait une relecture du riche imaginaire populaire provençal. Quand « Salabrun » (1981), entre chansons engagées et thèmes traditionnels, affirme la fonction de la chanson dans la lutte occitane de pair avec ces alliages sonores provençalo-méditerranéo-anciens qui sont désormais la griffe du groupe (4). La formation devenant une référence pour une nouvelle génération poético-musicale occitane qui entend tisser des dialogues par-delà pins, vignes, étang ou causses. Mont-Joia participant d’une pan-occitanité dans laquelle se croiseront Cardabella, Perlinpinpin Folc, Los de Sauveterre, Lambrusc, Bachas, Le Coucou, ou des revues comme « Lo Leberaubre » (lieu de focalisation de la limousinité littéraire) ou « La Ratapinha niçoise » (conduite par Guy Pelhon et Jean-Luc Sauvaigo) (6)…

Pour autant, l’affirmation têtue de la ligne éditoriale de Mont-Joia n’ira pas sans bousculer certaines rentes de situation idéologiques. Entre le courant néo-félibréen et certains occitanistes crispés, le trio dut parfois avancer à l’estime (7). Et il rencontra aussi quelques incompréhensions du côté du mouvement folk, comme en témoigneront les sifflets du public lors d’un festival folk de la Crau après que le groupe l’ait invité à défendre la culture occitane (.

Dans ce travail d’articulation du passé et du présent, l’aptitude qu’aura Jan-Mari Carlotti pour transmuer le chant vers la chanson sera sa force. Conscience physique d’une mutation ? « Je suis de la génération qui a vu reconnaître la chanson comme un art majeur et se ‘dans le même temps le chant au travail ou dans la rue, ou n’importe où, quand ça vient… » dira-t’il. En tout cas, c’est bien à l’équidistance de ces deux pôles que son talent d’auteur-compositeur a pris toute son expression. Sa voix au vibrato si particulier se faisant l’écho d’une très ancienne mémoire et, en même temps, véhiculant les accents d’un monde à venir. « Linhana » (disque qui impliquera notamment Patrick Vaillant, Michel Marre, Joël Allouche) actant toute une genèse créatrice lorsque se tournera la page d’un certain militantisme musical occitan. Un album qui suscite un choc esthétique dans le milieu des musiques du monde au moment où la mode est au « métissage », terme attrape-tout qui justifie beaucoup de hâtifs mélanges. Puis viendront « Pachiqueli ven de nuech » (1994), un délicieux album de comptines et chansons provençales que récompense un prix de l’Académie Charles Cros. Et « Trobar » (1995), dans lequel Jan-Mari Carlotti revisite la geste troubadouresque avec le trompettiste jazz montpelliérain, Michel Marre.

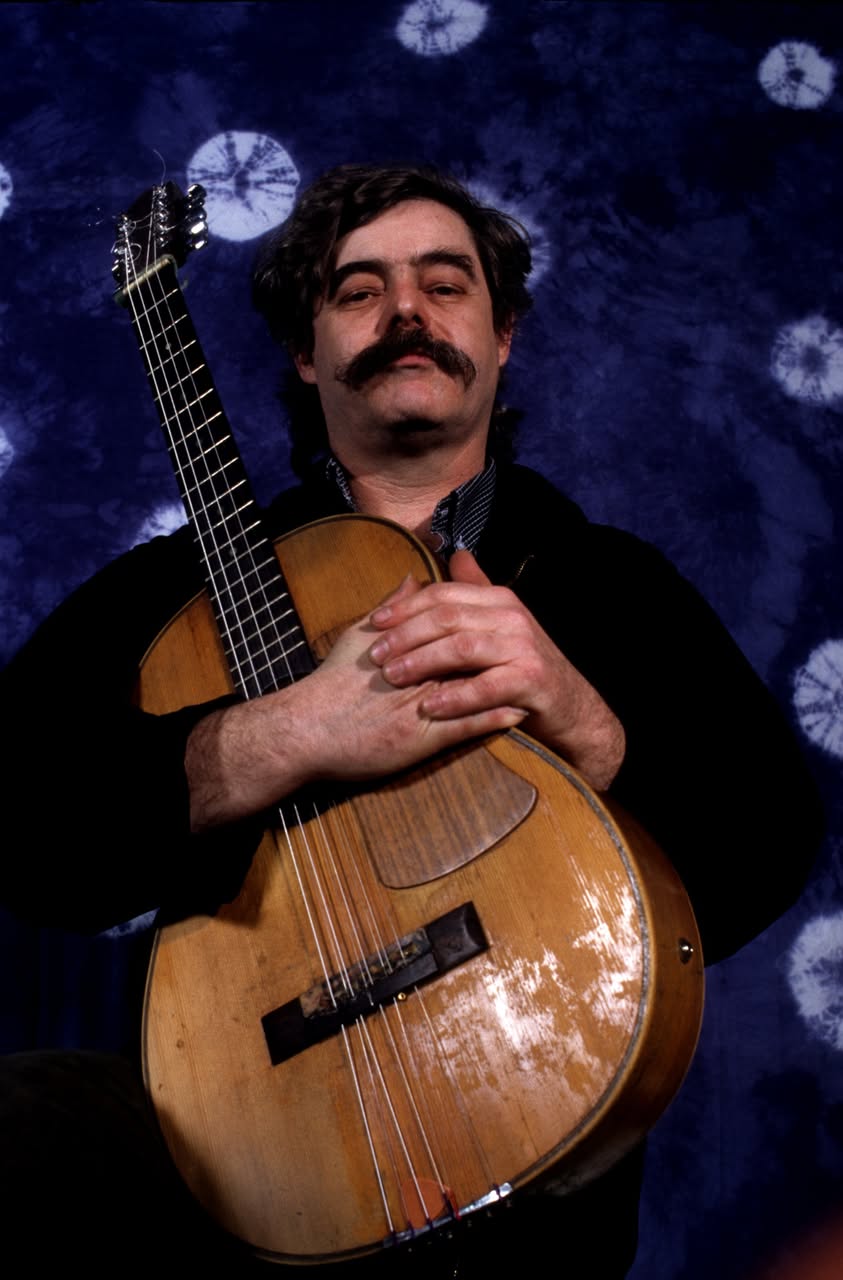

Carlotti avec Michel Marre - Photo Bill Akwa

Cette fois encore, il s’agit d’un objet sonore assez inclassable dans lequel « la voix de muezzin » de Jan Mari Carlotti (le journal Télérama dixit) fait merveille avec un répertoire qui est aussi une leçon de méthode. Par cette intuition que les chansons des troubadours supportent bien l'improvisation. Par la mise en évidence de parallèles troublants entre les XII-XIII e siècles (l’âge d’or et des troubadours) et la fin de XX e siècle, qu’il s’agisse de la place de la femme et de l’amour dans la société ; d’un mode de vie faisant une large place à la jeunesse ; du sentiment que bien des possibles sont à portée de main ; sinon du statut des troubadours comparables à bien des égards à celui de certaines stars pop de la musique. Les Jauffre Rudel, Bernart de Ventadorn et autre Peire Cardenal étant invités à jouer les « passeurs » entre tradition du Moyen-âge et sensibilité contemporaine.

Ce goût pour le jeu des correspondances, on le retrouve dans les investissements ultérieurs de notre provençal. Ainsi, il en sera cas avec « Nati », une création inspirée par des textes poétiques de l’Inde ancienne et de la culture occitane, qu’il imagine avec la danseuse de Bharata natyam (la danse classique de l'Inde du Sud), Armelle Choquard. Un dialogue qui se comprend mieux si l’on se souvient que Jan-Mari Carlotti suivit à l’université des études de sanskrit (la langue classique de l’Inde), écouta très tôt les maîtres musicaux de l’Inde. Un travail dans lequel le poète Jayadeva, chantant les amours de Radha et Krishna, fait écho aux troubadours Raimbaud de Vacqueyras et Pons de Chapduelh. Le chant de noël provençal répond à un hymne dévotionnel du philosophe Abhinavagupta. Des textes et thèmes de Jan-Mari Carlotti, des chansons du folklore, des textes de poètes occitans modernes, étant chorégraphiés par la danseuse.

La fidélité au théâtre de l’Inde ancienne et du mystère médiéval, contribuant à renforcer l’unité de ce spectacle total. Si pour l’aixois Darius Milhaud la Méditerranée courait d’Istanbul à Rio de Janeiro, pour Jan-Mari Carlotti la langue et l’imaginaire occitans sont donc des sésames pour s’inscrire dans le monde. La chanson étant le moyen le plus adéquat d’élargir le temps est l’espace. Une chanson dont il dit : « Je ne sais pas si elle est un avenir, c’est en tout cas mon présent ». Présent que parfois il interpelle, à l’instar de cette chanson comme lorsqu’il lance il lance cette chanson « Omenatge a Marcos Verao », lancé dans la virtualité radiophonique telle une bouteille à la mer, pour se souvenir de ce porte-parole des Guaranis, menacé de mort pour avoir dédié sa vie à la défense des siens. Lequel, sentant sa mort prochaine, était revenu au pays - les Guaranis doivent mourir sur le lieu de leur naissance pour accéder à l’au-delà -, où il y sera exécuté en 2003 par des mercenaires au service des latifundistes du coin (9).

Ce présent qui l’incitera également à mettre récemment en musique des poèmes de Robert Lafont. Manière de partager la résonance poétique d’une inspiration à travers des textes qui en leur temps avait séduit un Pier Paolo Pasolini. Façon de rendre aussi justice à un acteur-clé de la conscience occitane, par le biais d’une dimension peu connue de sa production littéraire, sa poésie visionnaire et sensuelle (10). Et fi des petits accommodements de l’heure, tant pour ce chanteur un peu ours, toujours en position oblique avec la marche du train, « il vaut mieux être marginal ou même passer pour misanthrope plutôt qu’être mis aux normes ». Lequel reconnaît avec coquetterie : « Oui, je me suis toujours un peu senti sur les confins de l’Empire, aussi bien celui de Mistral que celui d’aujourd’hui » (11).

Jan dau Melhau, Martina de Péira, Jan-Mari Carlotti - Photo Bill Akwa

(1) Mount-Joio : tas de pierres que font les bergers pour marquer leurs pâturages. Symboliquement, le nom du groupe en réfère à un poème placé par Mistral en exergue de son « Trésor du Félibrige ». Le premier concert du groupe a lieu le 29 avril 1974, au Fougau de l’Ambassado de Prouvenço à Toulon. Le second au foyer des jeunes travailleurs d’Avignon. Un an après sa fondation le groupe décide de s’appeler Mont-Jòia (graphie classique) plutôt que graphie mistralienne (Mount-Joio). Patrice conte : « Cela nous a immédiatement coupé, pour ne pas dire banni à jamais, de notre milieu naturel provençal ».

(2) Propos et suivants extraits du site de Mont-joia en date de décembre 2007. De fait leur premier répertoire s’inspire de Damase Arbaud, des Noëls de Notre-Dame des Doms d’Avignon, des chansons du Carrateyron d’Aix, des airs de « Lou tambourin » de Vidal.

(3) « L’historicité, la datation, la localisation, le classement qui révèlent une quête mal placée de l’identité ou, pire, de l’authenticité, me semblent incongrues, souvent, quand on traite du folklore qui échappe justement à « l’ordre des relotges », et qui est de l’autre côté du temps, du domaine de l’éternité comme les herbes sauvages… Ce « sauvage » qu’on extirpe en nous, depuis trois siècles en même temps qu’on dévalorise le folklore et qu’on génocide le brave peuple de Carnaval », écrira-t ’il en 2002. Cf. De la langue à la création, Guide Provence-Alpes-Côte d’Azur, Région Paca, 2002.

(4) C’est à l’automne 1975, que se crée autour du groupe l’Associacien Mont-Jòia, qui s’installe peu après à Fontblanche, près de Vitrolles, à la demande de l’Etablissement Public d’Aménagement des rives de l’Etang de Berre, pour créer un Centre des « Arts et traditions populaires » précédant l’arrivée de la ville nouvelle de Vitrolles. Les Rescontres de la Mar auront lieu à Fontblanche (76-77), la Fare des Oliviers (78-79), à partir d’Arles (80-85) puis le flambeau sera passé aux Valencians (Trobades del Mediterrani) qui prolongeront l’esprit des Rescontres jusqu’en 1991.

(5) Jouant épisodiquement ensemble dès 1972 Jan-Nouvé Mabelly et Patrice Conte accueillent un an plus tard Jan-Mari Carlotti. Fin 1974, Jan-Nouvé Mabelly s’en va (il formera le duo Jan Nouve e Catarino) et arrive Patrice Favaro (violon, mandole) qui fabrique pour le groupe des instruments anciens. Voulant se consacrer à la lutherie, il est remplacé en 1976, par le violoniste François Dupont, alias « Choa ». Le trio gardera cette forme jusqu’en 1981. En 1982 Mont-Joia fusionne avec le groupe niçois Bachàs. En 1983, Jan-Mari Carlotti quitte Bachàs-Montjoia qui perdure jusqu’en 1987 et enregistre l’album « Littorales ».

,

(6) En 1976 à l’initiative notamment de Mont-Joia et Los de Sauveterre se crée l’ACO (l’Accion Culturala Occitana).

(7) A cet égard, il écrira : « J’ai toujours regretté que beaucoup limitent leur fidélité à Mistral, à l’utilisation de son orthographe et que d’autres aient pu penser fonder une nation (concept obsolète s'il en est !) sur une orthographe gommant les différences dialectales, alors que pour moi la chance de l’Oc c’est de ne pas être une langue normalisée et codifiée mais un feu d’artifice annonçant la bataille mondiale des dialectes contre la langue unique. Dieu a détruit Babylone,- signe qu’il réprouve ce genre d’opérations immobilières mégalos - mais il n’a jamais dit que nous ne devions pas faire d’efforts pour nous comprendre ! »

Au point que les contrats d’engagements ultérieurs des Mont-Joia firent mention d’une clause interdisant aux organisateurs de les promouvoir sous le label folk.

(9) Texte de Robert Lafont. Enregistré en direct pour « De groote boodschap », Radio 1, VRT. (Radio Belge en Flamand) par Kristof Schoefs en Juin 2006.

(10) Cf. L’album « Dire » (2005). Né à Nîmes en 1923, on doit à Robert Lafont une œuvre protéiforme sur les registres de l’essai, du roman, de la monographie. Il a longtemps enseigné la langue et la littérature occitanes à l’université de Montpellier. Linguiste, historien de la littérature d’oc, médiéviste, sociologue, il est un des théoricien politique majeur de l’occitanisme contemporain. Marqué par le Surréalisme, son grand recueil, « Dire » publié en 1956, a représenté un évènement important dans l’histoire de la poésie d’Oc. « Mont-Jòia ayant toujours été un peu à l’écart, et je n’ai rencontré Lafont qu’assez tard. C'est au retour d'un voyage à Compostelle où nous nous étions retrouvés par hasard, en 1987, qu’il me donna « Dire ». Un livre qui ne m’a pas quitté depuis ».

(11) Enregistrement de l’émission « Couleurs du monde » (France Musique) par Françoise Degeorges, à Marseille le 31.3.08.