100.000 façons de tuer un homme

Etienne Bours

"Sur les cent mille façons de tuer quelqu'un

La plus dangereuse c'est le coup de fusil

La plus onéreuse c'est le coup de canon

Ça demande une équipe entraînée au bruit

Y'a toujours la corde dite pendaison

Pour le noeud coulant faut avoir le don..."

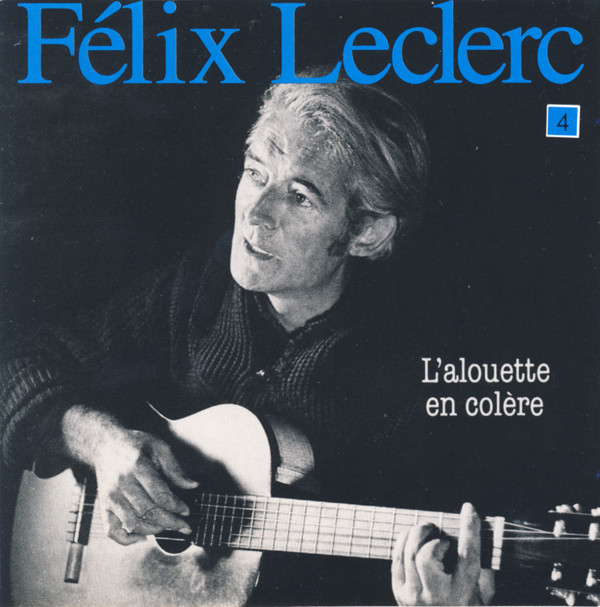

Felix Leclerc - Photo DR

100.000 façons de tuer un homme

"...Sûr que la noyade attire les moroses

Mais pas garantie parce que l'eau réveille

Y'a le bon vieux poison mais là faut la dose

Pas assez tu dors, un peu trop tu veilles.

Le gaz est plus propre, pas de commentaires

Mais à tout instant gare au courant d'air

Non je crois que la façon la plus sûre de tuer un homme

C'est de l'empêcher de travailler en lui donnant de

l'argent.

Le rasoir ma foi cette saloperie

A ses fanatiques parce que c'est tranchant

La hache le couteau et la scie aussi

Mais c'est un domaine bourré d'accidents

Très peu efficace est la collision

Ça brise une face, laisse des lésions

Pour mourir de soif faut la volonté

Le dégoût de l'eau, surtout la santé

Non vraiment j'y tiens la meilleure façon de tuer un homme

C'est de le payer à ne rien faire.

Entre mourir d'amour ou bien mourir de rire

La plus achalandée c'est difficile à dire

Les deux finissent en spasmes en soubresauts en transes

Mais les deux sont jolies

Le rire toujours comique

Et l'autre romantique.

La chaise électrique c'est très indécent

Sauter dans le vide pas toujours prudent

Étrangler quelqu'un c'est perdre ses sens

Le trancher c'est pire c'est les sens d’ssus d’ssous.

Non vraiment je reviens aux sentiments premiers

L'infaillible façon de tuer un homme

C'est de le payer pour être chômeur

Et puis c'est gai dans une ville ça fait des morts qui

marchent."

Cette chanson de Félix Leclerc était présente sur l’album L’alouette en colère sorti en 1972. C’est un tournant dans sa carrière sans aucun doute. Il politise sa chanson, il engage son discours et si l’on retient souvent cette belle alouette en colère, on ne parle que très rarement de ces 100.000 façons de tuer un homme. Jusqu’il y a peu, je dirais même très peu, puisque c’est en février 2020 que cette chanson refait parler d’elle.

Les élèves de 3èmeet 4èmeannée de l’école Saint-Enfant-Jésus de Montréal devaient étudier cette chanson pour leur cursus d’art dramatique.

Mais un parent vint à se plaindre jugeant ce texte « trop aride » pour des enfants de cet âge. S’en est suivie une polémique entre ceux qui défendent Leclerc à tout prix et ceux qui sont choqués par ce texte. Sans plus pourrait-on dire. Excepté que sur le fond devait aussi renaître le débat sur les intentions de Félix Leclerc lorsqu’il écrivit ce texte. Est-ce une critique ouverte de l’aide sociale ? Est-ce au contraire une réflexion plus amère sur le fait qu’une société devrait plutôt essayer de donner du travail, quitte à le partager, à un maximum de gens ?

Et, surtout, ne pas concentrer cette manière de « tuer » les gens sur certaines catégories de personnes, certaines populations au sein de la société…

L’auteure québécoise Juliana Léveillé-Trudel fait référence à cette chanson dans son livre Nirliit, roman à caractère documentaire sur les Inuit du nord Québec. Elle y décrit la vie qui se traîne en ces villages où chacun promène son blues, son désoeuvrement, ses fantasmes américains…, entre l’alcool, la drague, un peu de chasse, la conduite inutile d’engins dangereux ou de pick-ups limités par le kilométrage restreint en cette toundra fermée.

Elle démontre cette absurdité des populations autochtones colonisées, dépossédées de leur lien profond avec leurs terres et littéralement « achetées » à coups de millions distribués en wellfare et autres allocations.

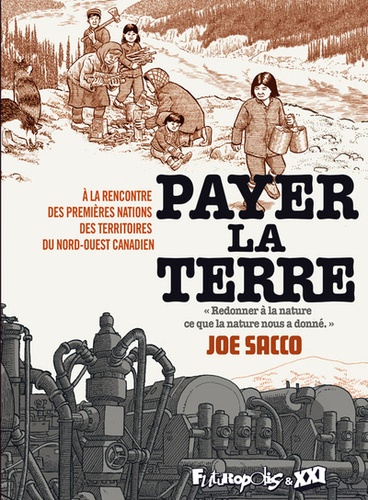

Il faut lire ce livre attachant et, idéalement, suivre cette lecture par la terrible bande dessinée de Joe Sacco sur les Indiens Dénés (Payer la terre : à la rencontre des premières nations des territoires du Nord-Ouest canadien chez Futuropolis). Il s’agit d’un véritable reportage dessiné dont le constat est effarant même s’il ne nous étonne plus.

Oui, effectivement, on tue ces gens à force d’argent versé pour qu’ils ne jouissent plus d’une utilisation exclusive, et équilibrée, de la nature avec laquelle les générations antérieures avaient organisé un environnement de vie, avec laquelle ils travaillaient ! Résultat : beaucoup d’entre eux sont dans cette situation décrite par Félix Leclerc : payés à ne rien faire !

On me rétorquera que le chanteur ne pensait pas aux Indiens en écrivant cette chanson. Possible, sans doute même évident. Encore que :

“Mon humiliation de Canadien français n’est rien, d’ailleurs, comparée à celle que l’Indien connaît depuis trois cents ans ! Ici l’Indien est inexistant, fini, mort avec une Histoire qui est celle d’un barbare, d’un tueur, d’un tortionnaire, d’un monstre. Mais il était chez lui ; il défendait son territoire, sa femme, ses enfants, ses coutumes. On l’a violé, volé, tué et on nous apprenait à l’école que c’était un bon débarras… ». Cette réflexion de Leclerc date d’un entretien avec Jacques Bertin en novembre 1985 (J. Bertin, Félix Leclerc Le roi heureux – Boréal Compact, Québec, 1988).

Le chanteur s’est donc politisé sur le tard, participant à sa manière, en chanson et en textes, en réflexions et en entretiens avec des journalistes. En août 1973, il publie dans Québec-presse un “point de vue” dans lequel il écrit notamment ceci:

« … En attendant, depuis cent ans et plus, sous le nez des chômeurs québécois, les gros bateaux étrangers, précédés de brise-glace canadiens sortent pesamment du golfe ou entrent dans les Grands Lacs, pleins à ras bord de richesses de toutes sortes, apportant pain et travail à des milliers d’ouvriers lointains. Que faisons-nous ? On les regarde passer et on entre dans notre coin pour vite regarder la tévé, la merveilleuse machine qui nous empêche de réfléchir ».

Fin des années 70, le chômage était toujours plus élevé au Québec que pour l’ensemble du Canada… Félix aurait donc pu écrire cette chanson tant pour ses comparses québécois qu’en ayant une pensée pour les Indiens complètement achetés. Il pensait en terme de minorités.

Il serait étonnant que son analyse soit dirigée contre l’état providence à la manière de ce qu’on entend beaucoup aujourd’hui. A ce titre, il est bon de rappeler la chanson de La Bolduc L’ouvrage aux Canadiens, chanson qui date des années 30 et qui, elle, ressemble beaucoup à ces théories trop entendues de nos jours, selon lesquelles les « étrangers » viennent prendre nos boulots. D’autant plus tragique que le Québec de la Bolduc a été, forcément, une terre envahie par des « étrangers » au détriment des premiers habitants, les Indiens une fois de plus.

Il est évident que ce n’est pas aux Indiens qu’elle pensait en revendiquant le travail pour les Canadiens mais elle pensait peut-être aussi aux Québecois !

La chanson de Leclerc est une réflexion beaucoup plus universelle et intemporelle. D’autres, beaucoup d’autres chanteurs, ont repris ce flambeau au fil des ans et on ne pourrait les citer tous, loin de là.

Tracy Chapman me revient en tête avec sa fameuse chanson Talkin’ bout a revolution :

“They're talkin' about a revolution

It sounds like a whisper

While they're standing in the welfare lines

Crying at the doorsteps of those armies of salvation

Wasting time in the unemployment lines

Sitting around waiting for a promotion”

Au Québec, dans les années 60, on vous disait encore « speak white » l’air de dire que parler le français du Québec, le joual, était vraiment un truc de bouseux, d’arriéré. Alors il fallait “parler blanc” !!

Et là on se souvient de Gil Scott-Heron qui chantait Whitey on the moon, chanson décrivant la dèche de celui qui n’a pas de quoi payer le médecin, la bouffe qui augmente, le loyer que le proprio se permet d’augmenter parce que « le blanc est allé sur la lune » n’est-ce pas ! Le blanc se la pète autrement dit, il est super puissant et sa civilisation résiste à tout (mais pas à toux aurait-on envie de dire en ce moment de confinement où je prends le temps d’écrire ça).

Tiens voilà qu’on reparle de l’homme qui a marché sur la lune, comme quoi j’ai de la suite dans les idées, à moins que les idées me soient dictées par la course de l’Histoire – voir mon précédent éditorial. (CLIC)

Chapman et Scott-Héron expriment certainement le mal être d’une communauté parmi d’autres, celle des Afro-Américains, une minorité exploitée.

Félix Leclerc n’en faisait pas moins avec sa chanson qu’on ne pourrait sans doute extraire de son contexte canadien. Les chanteurs des communautés indiennes ne sont pas en reste bien entendu. Wille Dunn, chanteur d’origine Micmac par sa mère et irlando-écossais par son père, est né à Montréal en 1941 (il est décédé en 2013). Dans sa chanson I pity the country, il décrit une société de haine, celle des Blancs, dont le pouvoir fonctionne envers les Indiens à coup de « lard maigre et d’aide sociale (welfare) », à coups de « policiers qui m’arrêtent, de matérialistes qui me détestent, de pollution qui m’étouffe, de films qui se moquent de moi, de politiciens qui m’exploitent, de vie urbaine qui m’épuise… ».

Wille Dunn - photo DR

Le poète d’origine sioux John Trudell (décédé en 2015) scande sur son rock indien des paroles qui ne sont jamais banales, des mots écorchés, arrachés à sa vie malmenée par les colons éternels :

« derrière Dieu et le drapeau, l’homme riche prend toujours plus et le pauvre devient plus pauvre – à chacun sa démocratie, sacrifier qui, sacrifier quoi, à chacun sa démocratie… » (Chanson All there is to it).

Le mot esclavage revient souvent chez certains chanteurs ou rappeurs indiens. Parmi ces derniers il faut citer le groupe Without Rezervation qui dresse un constat historique dans 502 years, rappelant que les Indiens ne voulaient pas être esclaves mais qu’on leur prit leur terre par tous les moyens, au nom de Dieu qui plus est.

Pura Fé

La chanteuse de blues Pura Fé, d’origine Cherokee, fit partie du groupe Ulali pour lequel elle composa une sorte de gospel intitulé Going home, chanson qui parle du fameux trail of tears imposé aux Cherokee et dans lequel elle associe les souffrances des Indiens et celles des Afro-Américains, « stolen people on stolen land » , ces gens volés sur une terre volée. Pura Fé introduisait sa chanson en disant qu’ils avaient parfois été obligés de travailler les uns aux côtés des autres comme des esclaves.

Communautés minoritaires sous le rouleau compresseur d’un monde que rien n’arrête (ça reste à voir…), les Afro-Américains, les Indiens, les minorités francophones du Canada… et tant d’autres puisqu’on pourrait y joindre simplement toutes les classes sociales les plus basses, c’était sans aucun doute à tous ceux-là que pouvait penser Félix Leclerc en écrivant sa chanson.

Mais que faire face à ce manque de travail que l’on compense par des allocations ? Que faire face à ce que d’aucuns appellent l’Etat Providence tandis que d’autres rappellent les combats extraordinaires qui menèrent à ces moyens de compensation destinés à protéger les travailleurs ? Que faire de ces personnes, de plus en plus nombreuses, qui touchent ces allocations à défaut d’avoir un travail décent ?

John Steinbeck - photo DR

Parasites, ces gens qu’on paie pour qu’ils ne fassent rien ? Ces gens qui, bien sûr, « sont prêts à tricher » pour obtenir cette manne céleste qui leur vient de la société et qui leur permet de rester chez eux « à ne rien faire »… Et l’on se souvient alors immanquablement de cette page extraordinaire écrite par Steinbeck dans Les raisins de la colère– sans oublier qu’il écrivit cela dans les années 30 !

John Steinbeck relate un dialogue entre un adjoint de la police et un de ces pauvres bougres à la recherche d’un boulot :

« C’est plein de Rouges, dans ces camps du Gouvernement. Ils tiennent des réunions extrémistes. Tout ce qu’ils cherchent, c’est à se faire inscrire au Secours ».

Un petit homme lui fait : « comment ça au Secours ? »

« Je dis bien au Secours » répond l’autre, « le Secours c’est ce que nous autres contribuables on verse et ce que les sacrés Okies que vous êtes, vous touchez ».

« Nous payons la taxe d’Etat, l’impôt sur l’essence, sur le tabac », répond le petit bonhomme. Et il lui dit : « les fermiers touchent une prime du gouvernement de quatre cents par livre de coton, c’est pas un secours ça ? » et il dit : « les Compagnies de Navigation et de Chemins de fer touchent des subventions, c’est pas des secours ? »

« Ca c’est des choses qu’il faut faire », répond l’adjoint.

« Bon » dit le petit bonhomme, « mais qui c’est qui les cueillerait, vos sacrés fruits, si on n’était pas là, nous autres, hein ? ».

Presque cent ans plus tard, mélodie et paroles restent les mêmes – l’air est connu. Et les chansons de Woody Guthrie (et certaines de Bruce Springsteen) reviennent aussi à la mémoire – on a déjà cité Tom Joad de l’un et The ghost of Tom Joadde l’autre – Tom Joad étant un des principaux protagonistes du roman de Steinbeck.

Les années 30 et 40 aux USA, le Québec et le Canada dans les années 70, la suite en rock, en chanson, en rap, et aujourd’hui ?

Amin Maalouf poursuit la réflexion dans Le naufrage des civilisations (Grasset, 2019). Il parle d’une légitimation des disparités propre à notre époque…

« Il est vrai que peu de gens considèrent comme un objectif raisonnable l’égalité effective entre tous les humains ».

Il ajoute que jusqu’il y peu on se gardait bien de faire l’éloge des inégalités – on conservait une « référence morale symbolique ». « On pourrait », écrit-il alors, « faire une constatation similaire à propos du chômage : cela fait quelque temps que plus personne ne croit au plein-emploi, mais on ne voyait pas autrefois les Bourses mondiales saluer d’une vague d’achats les compagnies qui procédaient à des licenciements massifs ».

Plus loin dans le même ouvrage l’auteur ajoute : « Si la tendance actuelle à la robotisation se poursuit, des centaines de millions d’emploi finiront par disparaître, et dans quelques décennies, seule une petite fraction de nos congénères demeurera partie prenante dans la production des richesses.

Que deviendraient alors les autres, les milliards d’autres ? Écartés du monde du travail, marginalisés, et littéralement « désaffectés », comment vivraient-ils ? Seraient-ils entretenus, au nom de la solidarité humaine, par la minorité « utile » ?

Celle-ci ne risque-t-elle pas de les percevoir plutôt comme superflus, encombrants, parasitaires et potentiellement nuisibles ? La notion même d’humanité, patiemment construite au fil des millénaires, serait alors vidée de son sens ».

Et le chanteur anglais Chris Wood avait déjà écrit sa réponse en 2009 dans sa chanson The grand correction.

" J’ai mon poêle à bois, ma tronçonneuse et mes dettes sont payées

J’ai mon fusil et je vais bouffer du lapin plutôt qu’un stroganoff

Le jardin est planté de pommes de terre d’un bout à l’autre

Il est temps de procéder au grand changement"

Le chanteur énumère nombre de problèmes qui devraient pousser les gens à se retirer et rechercher une sorte d’autarcie.

Dans le dernier couplet, il rappelle qu’il est « impossible d’oublier la dame de fer, cette truande vicieuse, qui enseignait les bienfaits de la cupidité, il ne faut pas oublier comment elle a vendu notre nation et donné son envol au non-sens et la manière dont nous nous sommes inclinés pour rendre grâce à son avarice et son ignorance – il est temps de procéder au grand changement… ».

Chris Wood faisait à cette époque une entrée fulgurante dans la chanson « politique » et il est doublement intéressant de relever que, dans son dernier livre ci-dessus cité, Amin Maalouf rappelle à quel point l’avènement de Thatcher au pouvoir en 1979 a signé une date clé dans le développement d’un libéralisme outrancier.

Pourquoi parler de Félix Leclerc en ce site ? Parce que c’était un chansonnier au sens traditionnel du terme, un chanteur populaire, un folk singer à sa manière. Il fut le premier chanteur à guitare.

Jacques Bertin - Photo DR

Jacques Bertin écrit : « C’est plus qu’un attribut décoratif, une guitare : c’est l’outil d’une libération. Brel suivra sur cette voie. Le changement subit dans l’orientation de sa vie alors qu’il atteignait vingt-deux ans a été provoqué en grande partie par l’audition des premiers disques de Félix Leclerc : « j’avais toujours aimé la chanson mais je n’avais pas osé m’y lancer.

En entendant Leclerc, j’ai constaté qu’il faisait autre chose que des banalités avec des chansons. Je me suis dit que l’on pouvait, tout comme lui, écrire d’autres chansons que des refrains d’amour mièvres. Leclerc m’ayant ouvert la voie, je l’ai suivi ».

(à Lire sur l'excellent site "l'oreille absolue", tenu d'une plume sans limite par Richard Robert (Bien connu de nos services) une rencontre avec Leonard Cohen CLIC )

Dans le même livre Bertin nous raconte son entretien avec Leonard Cohen chez lui à Montréal (devant un café et des cornichons !) et Cohen lui dit : « J’ai vu Félix Leclerc, à quatorze ans, dans une église à l’ouest de Montréal. Il y avait peu de choses dans ce temps-là. Je m’intéressais à tout ce qui était « folk ». Il était célèbre, c’était vers 1950 ».

Tout ce qui était « folk » !!!

« La meilleure façon de tuer un homme, c'est de le payer pour être chômeur et puis c'est gai dans une ville ça fait des morts qui marchent. »

Encore que l’humanité a peut-être réussi à trouver un autre moyen plus radical encore… mais les rues sont vides et les morts ne marchent pas !